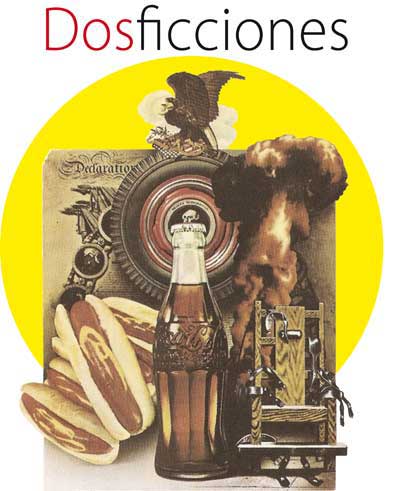

Collage de Josep Renau, de la serie American Way of Life

Gustavo Ogarrio

Génesis

En el principio fueron repartidas las espadas de hierro entre los corazones eremitas y los feligreses originarios, los abuelos de mármol separaron con férrea vocación celestial las aguas de los estanques de las aguas turbulentas. Las tinieblas siempre imperfectas nacían en los cuartos desordenados o vacíos de los padres mientras los hijos se encontraron ante los besos melodramáticos en el televisor con los ojos tapados, deseosos de que la luz eterna de los labios se filtrara en sus almas de pasto verde. Llegaron los ejércitos de ultramar y aunque esto no estaba contemplado se puede tomar como una exégesis del huerto y del aire y del fuego y de las olas y de los rascacielos y del hambre y del agujero en la capa de ozono y de las tiernas devastaciones en nombre de los párpados alegres de Caín, ese campesino siniestro que también colaboró en la demora de la sangre.

Después vino la expansión de los cielos y de la tierra y la guerra fría con sus cohetes y bombas nucleares, nos decían que todavía más fríos y certeros a la hora del gran encuentro con la materia. La maldad de los hombres se confundió con los negocios en la tierra y los cielos temblaron contra la demografía y la multiplicación de la especie; tantas bocas de plomo sin atajos para llegar a la felicidad. Entonces cayeron muertas millones de palomas sin hojas de olivo en el pico y ya nadie alcanzó a subir al Arca majestuosa y vil de las mercancías y de los centros comerciales y de las atmósferas climatizadas y de las camas de bronceado con feroces rayos ultravioleta. Y entonces el principio se transformó en el fin con un golpe de trueno sin señales para continuar. Embalsamados en vida volvimos rotundamente a los dominios de la nada, con el corazón hueco y los pulmones congestionados de tinieblas. El cielo y la tierra han dejado de temblar y todo indica que nuestro ataúd jamás estará de vuelta en Egipto.

Teogonía

En cada avenida languidece la sombra del Dios del abismo y del asfalto, ninguna de sus verdades de murmullo sirvió para destruir, con su furia sin océanos, esta ciudad estoica. Muchos afirman que murió atropellado y que su aliento todavía caliente se desvaneció en el parabrisas roto de un tráiler cargado de plátanos y mesas. Otros sostienen que escapó hacia los volcanes la noche del último terremoto y que de su fuga surgieron los vientos que hacen retumbar los puentes peatonales y los anuncios luminosos en los que también agonizan hombres y mujeres en bikinis de colores, divulgando el fin de los tiempos.

Se dice que de una mañana de tormentas eléctricas y de juramentos refulgentes de lluvia nacieron pequeños dioses que ahora habitan las coladeras y los ríos entubados que cruzan la ciudad. Estos dioses menores, hijos del agua y de la suciedad, emascularon a los pordioseros que se escondían en esos pasillos subterráneos y libaron durante años el vino amargo de esas aguas negras. En el punto más alto de su miseria y de su gloria, se blasfema contra ellos en las plazas y en los mercados y corre el rumor de que en el mar subterráneo de líquidos turbulentos apenas hoy son enaltecidos en secretos rituales con sus pequeños trajes de buzo y su triste parodia de titanes de la mierda.

No tenemos esfinges, todas ellas murieron en combates incomprensibles. Los dioses de la justicia se quedan dormidos en algún vagón del Metro y por las tardes también cantan a todo pulmón insignes boleros de artistas muertos. Tampoco tenemos ya ningún destino que cumplir, ninguna gracia ultraterrena que ilumine nuestros momentos más infames o que nos obligue a la maldición secreta de nuestros hijos o a la traición que rige calladamente nuestras desgracias. Nunca más tendremos alas de murciélago que nos transformen en emisarios de algunos castigados por el olvido. Ningún poeta ciego camina ya por nuestras calles. Ningún ojo inmortal nos lleva la cuenta de todos nuestros suplicios.

No hay comentarios:

Publicar un comentario